�j |

![�ݍ]](../../nikki/smie.gif) �ݍ] |

|

�@�Ȃ�ׂ��@everyday �@�g�����E�����N���@ |

|

| 2009�N 6�� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | |

| �� . | |

| �����������̂��낢�끗�����B �r�c���i�{�^�|�W�B�P�e�����B����ȑ傫���W���Ȃ̂ɂ݂�ȃn�G�Ƃ莆�݂����Ɏ����悤�ȏꏊ�ɓ\����ĉf�������Ă��āA��Ԃɋ�̐��Ƃ������Z�W�Ƃ��������������ĂāA�������҂낢��ꂪ�̊��X�P�[���Ƃ��Ă͂Ȃ�METRO�݂����ɂȂ��Ă��B�a�P�e�����B�����̃X�s�[�J�[�̂܂������낤������Əꏊ�ɂ���ĕ������鉹���ς��A���n�j�q�̊�ԃC���X�^���[�V�������y���������B���̂���Ȃ����̂��g���ċ�Ԃɕ݂�������Ă����A�f�U�C���̐l���F�Ƃ��Ɩ��Ƃ��ł���Ă邱�Ƃ����g�̊��ł���Ă�B����������Ȃ������ԃf�U�C���Ɏg���邩���Ă�������ǂ����Ǝv�����ǁB���Z�����̋��ނƂ��čœK�Ƃ������Ə������̂ʼnȊw�����قŕۊǂ���ׂ��ƌ��������Ă݂�B���̒����ׂĔg���炯�`�B �����c�����܂�ڍ�������B���쓡��B�I�t�B�X�r���̂����ɉA�e�������Ē��肪�[���B����̘a���������������āA�u�����イ����̊ԁv�͊J������ĂĂ��ł��N�ł������B�|���`�[�t�̂������q�Ƃ��A�Q��ނ̃p�^�[�����g�ݍ��킳�����ԑ�V��Ƃ��Ő���B�͂��o���̊O�͌��ƃx�����_���L�߂̊ɏՈ�Ɏ���āA�r�B���������B����ȋ�����Ȃ��ł���B�����ȈӖ��ŁB�����̘a���͌��͎Ј��̕��������̂��ߕ����Ƃ��Ɏg���Ă����炵���B�������ĉ������B�a�ٕ��Ƃ��H�������Ƃ��H���Z���邽���Ƃ��H���Ɠ���Ȃ��������ǒ���������̂�ˁB���ԏ�̉��ɖ��܂��Ă�r���������ŘI�n�������Ƃ����āA�R���N���[�g�W�����S�H�̒��̂����߂̂��h�����B �������{�@�܂蓌���s�뉀���p�فB���{�̃A�[���f�R�̐��n�B�v�{���ȓ������B�{�ƂȂ̂Ƀ��_�j�Y�����Ēn������ˁ[�Ƃ������Ȃ��猺�ւɓ���ƁA�����Ȃ�N�₩�ȑ嗝���U�C�N�̏��ƃ��l�E�����b�N�̃K���X�����[�t���o���B�����S���Ⴂ�ł������݂܂���B�������ƂɃC���e���A�̃e�[�}���������ĂāA���W�G�[�^�[�J�o�[�̃f�U�C���܂őS�������������肳�����̂����Ƃ��܁B�Q�K�̎����͌��I�Ȑ��i�̂P�K�ɔ�ׂĂ��ƂȂ��߂����ǁA�ܓa���̐Q���̕ǂɂR�{��g�̂˂���R������������肵�ċM�l���T���߃S�[�W���X�B�S�̓I�ɐ����فB�F���L�x�ŔZ���āA�R���r�l�[�V�����Z�����p�B�K�i���̍��ǂȂ��̂���Ԃ��ۂ��Ǝv������嗝�ł���B�ǂ����甃���Ă����B�����ꖇ���肾���B1925�N�����͂��߂����ȃ��`�[�t���g���Ă邯�ǁA�K�i���̓S���g����ƏƖ��֖̒͗l�����ʂ��킢�������B���̒ւ����Ȃ���\�t�@�ɍ����Ă��炢�̊Ԃɂ��K�`�Q���Ă���C��������20�����炢�o�߂��Ă����B�Ȃ�Ŕ��p�ق�����Ȃ������Ȃ�́H |

| �� . | |

| ����ނ��I�����㋞�s�ɑ؍݂��āA6/20�i�y�j���^�J�E�C�V�C�M�������[�̃N�T�i�M�V���y�C�u�A�C�f�X�v�W�̃I�[�v�j���O�ɍs���܂����B�N�T�i�M����́A�����X�t�F���œW��������ꂽ���ł����A���Ȃ�G�̕��͋C���ς���Ă���܂����B�ƂĂ����Ă��ȉ��s���̂���A�A�N�����̊G�ł��B���̐����v���Ԃ�Ɍ��X�t�F���E�G�L�V�r�V�����̐��^�I����with���q����A�O���t�̍H���爤�q������Ƃ̊쑽���q����A�^�J�E�C�V�C�̋�Ԃ��肪�������c�S�n����ɉ�܂����B��ނ��`���Ƃ����b�ɂȂ��Ă���ʐ^�Ƃ̐X�{���G����ɂ́A������ł������b�ɂȂ�܂����B�Ȃ��R����������q�̖�����Ɨ��Ă܂���������͂��܂�v���Ԃ�ł͂Ȃ��A������ɂ�����o���Ă�����Ă�݂����ł�����ƃE���V�C�ł��B�Ƃ�������Ɉ����z���Ĉȗ����z�ǂ��Ղ�A�A�[�g�Ɖ������Ȃ��Ă����̂ŁA�v���Ԃ�̋�C�ł��B�g�c�������X�̓�ɂ��E�b�J�����čs���Ă��܂��A���k�ł��B�ۂރA�W�g��1�����A�ߏ��̖^�ʐ^�Ƃ̂����Ƃ܂����E���E��������i���A�����d�������肵����A�H������ɋ����Ă�����������t�������L�E�p���X �R���N�V�������̂����Ė����ɃN���X�X�e�b�`���������Ȃ�Amuzz�v���O�����X�y�[�X�̃I�����[�E�y�g�����W�̃I�[�v�j���O���̂����A�A�[�e�B�X�g�̍����k������ƃ��C�^�[�̕Č��L��ASuper Window Project�̌����}�i����Ƃ�����܂����B�����čŌ���^�Z��̓S���̔��������g�����ӏ܂��A�����ɖ߂�܂����B �����Đl�̖��O�������ς������Ă݂܂������A�悤�͒m�荇���̖��O��1�l������Ώ��Ζʂ̐l�Ƃ��X���[�Y�ɘb������Ă��܂����s�̃X���[�����[���h���ۂɂǂ��Ղ肾�����̂ł����B���̊X�ł͂ǂ������X��M�������[�ɍs���Ƃ����s���̂��ǂ����l�b�g���[�N�����ɂȂ��Ă��܂��̂ł��B�X���o���F�̏������`�ʂ��Ă�݂����ɁA�P���^�b�L�[�t���C�h�`�L���݂����ȃ`�F�[���X����Ӗ������ꏊ�ɂȂ��Ă��܂�����ŁB�����n���ƐE���A��̉������G�ɗ��ݍ����Ă邨�������l�b�g���[�N�̓W�J�͂������āA����ŃO�[�O������Ƃ��ɘ��ՓI�ɔc������Ă��܂����_���i����́j�Ȃ��̂ŁA���\�������낢���C�����������ł��B�����l�Əꏊ�𑨂��Ă��ׂĂ킩�����悤�ȋC�ɂȂ��Ă��܂����̃m���́A�낤���悤�ȋC�����邯�ǂ��B �����F������������B���쉮��L�̊��k�݁A��F���C���̎u����� ����Ȋ����ŋ��s�ł������蔼���o�J���X���Ă邤���ɁAJCD�f�U�C���A���[�h2009�̑�܂�����������������܂����Ƃ̂��m�点���B���܂��_�u����܂Ƃ��B���[��A���s�؍݂�����Č��J�R�������ɍs���悩�������ȁA�Ǝv������B�u���z�m�[�g�v7������̎����Œ�������̋L�����E�̐l�����M�i�ҏW���ˁj�B�ƂĂ��ʔ����ł��̂ŁA������ҁB ���������A6/28�i���j�̐R�u�b�N�Z���^�[�͌��z�ɂǂ��Ղ�Z���邱�Ƃ��ł��܂��ˁB �����g�[�N�V���[�u�l�����݂̂̂܂��ɂ�����̂́A�{���ɂ����������̂��H�v �Q�X�g�R�����e�[�^�[�F���R�p�V�i���z�Ɓj�E����O�v�i���z�Ɓj13:00�`15:00�i�J��12:30�`�j �_��q�j�~���������g�[�N�C�x���g�u�v�^�f�U�C�����l����v 19�F00�`�i�J��18�F30�`�j ���₳��̃g�[�N�́w�a�ʂ���`�ʂɂ����Ƃ��x�֘A�C�x���g�B�W��������Ă܂��B���������p�ōs���Ȃ������B�_��~�����Βk�ɂ͊Ԃɍ����s������B �i��2020�N�A�ꕔ���͂ɏC���������܂����B�j |

| �� . | |

| ���܂͎�ޓ��Ŋ��ɂ��܂��B��^�H���������s����A�������Y�W��^�J�Ò����T���g���[�~���[�W�A���V�ێR�A�����L���L���V���E�A�����̑�C�����T����P�H��ق��B ��������̓W����u�Ό��B���̓s ���VS�x�j�X�v�͎�ޑΏۊO�Ȃ̂ł��낢��R�����g���Ă݂܂��B����20m�̋���͌^�����ǂ���B�ꌩ���̐��ӂ̊X���݂����̂܂ܖ͂������̂Ɍ����܂����A�悭����ƌ����ƈႤ�v�f�����X�܂܂�Ă܂��B��������̂���܂łɍ\�z���������̃v���W�F�N�g�Q�A�����̃c�C���^���[�ȂǍĊJ���\��̋���r���Q�A��ʂ̍��A�c�^�ŕ���ꂽ�쉈���̃r���c�c�B�܂��������₻�̑��J���҂݂�Ȃ̍\�z�荞�t�B�N�V�����Ȃ̂ł��B���ꂪ�������������̂悤�ɉ�������Ă���̂ł��B�v���W�F�N�g�ƌ����̋�ʂ��Ȃ��ƁA�Ȃ������������I�Ƃ�����������������������̂ŕs�v�c�ł��B�������I�@�p���̃V�e����ڎw���Ă���ꂽ���V���́A�����o�ă��F�l�`�A�ƑΌ��c�c�B���𒆐S�ɊO�֊g������V�e���^�Ɖ͐쎲��ɊX���W�J���郔�F�l�`�A�^�B�]�ˈȑO�̌��̓s�s�\���͂����炭���F�l�`�A�^�Ȃ̂ŁA��c������Ȃ̂��H �Ƃ���ŏo���ɏo�钼�O�A���S�Ɏ��@���킵�������ł����A�����s������p�قŊJ�Â���Ă����r�c���i�{�^�[�W�����܂����B�i�̌���������́j�r�c���m�ł͊i�i�ɋC�����悩�����ł��B�W����Ԃł̐l�̉j�����������炵���Ȃ��B �\���̈�Ԃ̂悳�͏��Ƀ^�C���J�[�y�b�g��~�������Ƃɂ���C�����܂����B����Ə����Ă����炸���p�قȂ�ďꏊ�ł͒n�ׂ��ɍ��銵�K���Ȃ��̂ɂ݂�ȍ��荞�݁A�ǂɊ���������Ă��܂��܂��B���̗l�q�͗��ꐯ�Ƃ��v���l�^���E���ӏ܂̂悤�B����ȋ�������������������A��{�I�ɉ��Ɖf���ł���ꂽ���̂ł���A�Ƃ������Ƃ������݂ł����V�N�ł����B 4�����ɂ�����METRO�ł�ATAK NIGHT4 Japan Tour�̃��C�u�����܂��܋��s�ɂ����̂Ŋӏ܂��܂����B������͑��u�̓V���v���ł��������Ɖf�������ꂢ�ɓ������ď��ɂ��U�����`����Ă��āA��͂��Ԃ����ς���ς��̂��イ�������܂����B �i��2020�N�A�ꕔ���͂ɏC���������܂����B�j |

| �� . | |

| �T���͂�����Ə��R�Ɏ�ނōs���Ă��܂����B���낢��q�����܂������A�Ƃ�킯���R�邪���Ă��ł����B ����͂��Ă����A�挎�����獡�������ɂ����āA�v���i�������j�����̃Z�~�i�[�ɐ���Ƃ�����i���g���ABIM�ɂ��ăR�\�ׂ��Ă܂����BBIM�̓r���f�B���O�E�C���t�H���[�V�����E���f���̗��B�]����CAD�ł�2�����̐����������}�ʃf�[�^��3���������A����Ɂu���͐v�Ƃ��u�l��20W�̏Ɩ�����v�Ƃ������������悤�ɂȂ�܂��āA���[�v�[�{�H�[�e��V�~�����[�V�������f�[�^���m�ŘA���ł����A�Ƃ������́i���Ԃ�j�B�ŁA�����Ȑl�╨�����G�ɗ��ݍ��������R�V�C���z�Â���̋��̓T�|�[�g�V�X�e���ƂȂ�\��B 5/27�@BIM�~�[�e�B���O��6��ˏ��� �O����Autodesk�Ђ������[�X����BIM�Ή��\�t�gRevit�̍ŐV�J���ƁA��̓I�Ȏg�����̉���ł��B�v���[����BIM�`���t�uRUG�iRevit User Group Japan�j�v�����o�[�B�ʐς�K�v�ȕ��ޗʂ��o��A������ŏ�����ώZ���l�����Ă̐v���ł���悤�ł��B�O�����v���f�t�H�Ȃ̂ŁA�ΐ������ȂNJ��i�K�ł̃{�����[���X�^�f�B�ɕ֗��Ȃ悤�ł��B����ɏƖ��⌚��[�J�[����̏�����Ύd�l�����ȒP�ɂ����悤�ɂȂ�A�Ƃ̂��ƁB �������Revit���ł̏B���̃\�t�g�E�F�A���ǂ��Ȃ̂��͔���܂���B�Ƃ�����\�t�g�̃V�F�A�����߂邱�Ƃ��������ł��̂ŁA���y���������Ɋ����Ƃ�����ۂł��B �㔼�͊��V�~�����[�V�����̍�c�������C+A�̏�����_����̃v���[���B��c����̔��\�́A�����E���M���̃V�~�����[�V�����͓d�q�f�[�^�������1���łł���A�Ƃ����b�B��������̔��\�́u�����Ȗ��̗���v�Ƃ����^�C�g���B��s���āA20��40���̘A�g��C+A�̈ӏ��v�ɂ�蕁�ʂȂ琔���������鑽�l�ȉ�͂��܂ސv��48���ԂŊ���������ˋ�R���y�Ƃ������Ƃ����낵���C�x���g���s���A���̑̌����āA�����g���肪��������10�N�ʂ̂��d�����A���╗�A���Ȃǁu����v�̃f�U�C������������Ƃ������́B �\�t�g�E�F�A�Ƃ��̎g���������킩��T�N�T�N�ƃV�~�����[�V�������ł��鎞��BC+A�ł��ȒP�ȉ��M�V�~�����[�V�����ʂ͂���Ă��܂������B�����A�g���G�n�̎������͂������w�����x���ł��A���M���V�~�����[�V������v�ɐ��荞�ނ͓̂�����O�ɂȂ邩������܂���B 5/29�@���z�v�ɂ�����u3D CAD�v�̓����Ƃ��̗��_ 3D CAD ���n�ߑ��̈� ���c�W�v�@�`�����̂悤�Ȍ��z�ց`��OZONE �A�����J���C�݂Ȃǂŕ��y���Ă���3�����\�t�g�A���C�m�i��Rhinoseros�j�̎g����E�L�c�[��i�s����V���[�Y���e�B�l�I�ɁA�L�c����͍�N��茚�z�ɂ�����R���s���[�e�[�V�����̉\���ɂ��ėl�X�Ȏ������Ă���܂��B�i�����Ăǂ�����A�Ƃ��������͂��Ă����j �O���͕��c����̃v���[���A�㔼�͎��^�����B����̃~���m�E�T���[�l�̓W���ł͑��z�H�Ƃ̃\�t�g�E�F�A���g���ă|���S��������A����������Z�p�҂����ْ̍f���Ĕ����̃��r�E�X�̊̂悤�ȎO�����\���������������B�u3D CAD�v�̓����Ƃ��̗��_�Ƃ��������ɂ��ẮA���c���g�͊��Ə��ɓI�A�Ƃ����������̂��ǂ������������Ă���l�q�B�����O�ɁwAXIS�x�̂��߂ɃC���^�r���[���s�����ۂɁu�����̂̂悤�Ȍ��z�̃R���Z�v�g�ƁA���M���̘A�����ۑ�v�ƌ���Ă����A���̋�̓I�ȃC���[�W�����߂��悤�ȋC�����܂����B�L�c����̃V���[�Y�A���҂ƂĂ��y���݂ł��B 6/5�@Autodesk Solution Day���ԍ�O�����h�v�����X�z�e�� ���z�Ɍ��炸�A�y��@�B�ȂǕ����̕��삲�ƂɃV���|�W�E���������J�Â����C�x���g�B��Ƃ̏o�W�������A�z�e����������R�[�q�[�������A�傫�ȓW����̂悤�ł�����܂��B���z�Z�b�V�����̂ݎ����B �܂��́uBIM���݊v���v�̒��ҁA�����v�̎R���m�F����ɂ��u���z�Ƃ�BIM�Ŗڎw�����v�v�B���a��NC�J�b�^�[�̍��킹�Z�ŁA�`�[�v�ȍ��Y�ނ�������I�ɁA�`���I�ȑ�H�d���Ȃ��Ŏd���ƌp��̓`���I�ȍ\�����������u�؍މ�فv�A�����č�ʌ����̓W���u�s�s��n�錚�z�̒���v�ł����b�N�A�b�v�������Ă����A����̉J��y�̃��[�o�[�����ɗ����Č������₷�u�y�̂�����v�V�X�e���̉��������܂����B�Z�L�����e�B�V�X�e���̂悤�ɁA�����j���O�Ŋ���T�[�r�X�v���o�C�_�̂悤�ȐV�������z�r�W�l�X�����肤�邾�낤�A�Ƃ����R�����g���ʔ��������ł��B �����Ď��́u�������݂̐��Y�V�X�e�����v�v�勴�G������B������̓��f�B�A�W�҃V���b�g�A�E�g�̃v���[���ł����B �Ō�́u�v���t�@�u���[�J�[���������铝����BIM�ւ̒���v�ϐ��n�E�X�̓�����Y����B�ϐ��n�E�X�͑����������f�[�^�Őv����v���[���A�d�l���A�{�H������{�����A�Ɠx�̌v�Z������̐����܂ŃV�~�����[�V�����ł���d�g�݂�90�N�ォ�炨�����������B�T�X�e�C�i�u���ւ̎��g�݂ɂ��ẴR�����g����ۓI�B���ɕ��ނ�ݔ��̏ܖ������Ȃǂ��l���ɓ���A�Ƃ̃J���e�Ƃ��Đ}�ʃf�[�^�𑨂��鎋�_�͂Ȃ�قǁA�Ǝv���܂����B --- BIM�̂悤�ȕ��@�����y���āA���z�Â���̃v���Z�X���n�ŘA������Ƃ������Ƃ́A���Ƃ��Ό��z�Â���̏o���_�͋����̃X�P�b�`�c�c�ł͂������Ȃ��A�ǂ�����N������n�߂Ă��悭�A�ǂ��ŒN���C�����Ă��悢�i�����Ƃ������A�؋��͎c��j�Ƃ������ƂɂȂ肦�܂��B����Ȃ������ɂ́A�����Ƃ��v���Ƃ���}�炸�������Ă��܂��܂��B�u�v�҂͒N���v���A�v�H�ʐ^�̂Ƃ炦���͂������A���z�̃I�[�Z���e�B�V�e�B�Ɋւ���c�_�ɂ��e�����y�ڂ��܂��B �ŋ߂͏��Z��ł����z�Ƃƍ\���Ƃ��g��Ŏd��������悤�ȌX��������܂����A���ꂩ��͍\���Ɍ��炸�ݔ��v��e���͂ȂǁA���ʂȃG���W�j�A�����O���������K�͂Ȃ��̂ɂ�����ł���悤�Ɏv���܂��B����ŐώZ����V�~�����[�V�����Ȃǂ́A�v�҂��\�t�g���o����ΊȒP�ɂł��Ă��܂������������A���̐E�\���̂����S�̊�@�ɂ���̂�������܂���B ���l�T���X�ȗ��̌��z�Ɓ����\�l�_���������Ȃ�܂��B�����錚�z�Ƃ́A����Ӗ��ł́i��������o�����ł͂Ȃ����m�ɐ������͂����Ȃ���f�U�C����i�߂���Ƃ����Ӗ��Łj���̐������\�l�ɂȂ�ł��傤���A����Ӗ��ł́i�j�b�`�ȏ��X�G���W�j�A��\�t�g�E�F�A�Ɉˑ�����̂Łj�܂��������\�l�ł͂Ȃ��Ȃ�܂��B�ނ��떳�ӔC�ŏ���ȕ��������B�����ɖʔ����C���[�W�������A�V�~�����[�V�����ɓ����������邩�B�C���v�b�g�̃Z���X�����߂��銴�������܂��B ���X�Ə����܂������A�悤��BIM�Ƃ��R���s���[�e�[�V�����Ƃ���wktk���Ă�A�Ƃ������Ƃł���B �i��2020�N�A�ꕔ���͂ɏC���������܂����B�j |

| �� . | |

| �u���E�̂ǂ��Ԃv �ۂޓ��L�̓u���O�ł͂Ȃ����ߎʐ^���A�b�v����̂͂���������Ԃ������邤���|���Ȃ��̂Ŕ����Ă����̂ł����A�ȂD�]�Ȃ̂ő����܂��B  �g���t�@���i�E�C�O���j�B�����̏�B�V���N���[�h�ɉh�����������̈�Ղł�����ƋM�d�Ȃ��̂��Ǝv���̂����A��ǂ̊O���͋������ɂȂ��Ă���  �J�V���K���i�E�C�O���j�B�͂��炭�ǂ��Ԃi�y�g���j  �E�u�h�i�o�����j�B�͂��炭�ǂ��Ԃi���c�̈ێ��Ǘ��j  �E�u�h�B�M�щJ�тƉƒ{  �O���i�_�i�X�y�C���j�B�A���_���V�A�̌�  �J�b�p�h�L�A�i�g���R�j�B���ƌ�  �J�b�p�h�L�A�B���Ɨr  �J�b�p�h�L�A�B���ƔL�B�w�i�͓��A�z�e���i�}�W�ł��j  ���L�V�R�V�e�B�B���̂��ƃR�b�v�|���ꂽ  �E�V���}���i���L�V�R�j�B�}����ՁB�킩��ɂ������Ǎ����ɉ�����  ���T���[���X�i���C�݁j�B�T���^���j�J�r�[�`�B�b���������y���ރq�g����  ���z���i���C�݁j�B�T���f�B�G�S�ߍx�B�b���������y���ރA�U���V�����B���̃\�[�N�����w�������̂���X�B����Ȃ��������X�������Ƃ�  �J�X�o�X���i�����b�R�j�B�ƒ{���f��  �T�n�������i�����b�R�j�B�����Ƀ��N�_�̌Q��B�{���̃L�����o������ |

| �� . | |

�u���E�̎s�ꂩ��v�����́A���A�W�A�ƒ��Ăƃ}�O���u�悤����ɂ��낢��B �C�X�^���u�[���B�쉈���̋��s��B���̎�ނ͂��܂葽���Ȃ��B�����Ăǂ̓X����������������  �����_�i���L�V�R�j�B�y�[�X�g��or����̒����������Ă�B���L�V�R�����͂����������G�ɍ��h����g�ݍ��킹�Ă��Đ[��  �����_�B�M�щJ�ыC��̃��J�^�������B�R�R�i�c�̔�ނ�  �T���N���X�g�o���E�f�E���X�J�T�X�i���L�V�R�j�B�y�������̋����R�̒��̏����Ȋό��s�s����  �������T���N���B���َq���B�Ԃ�Ă邯�ǁB��������̐l�͎ʐ^�ɎB����̂������̂œX������̓J�E���^�[�̉��ɉB��Ă��܂�  �}���P�V���i�����b�R�j�B�X�̐^�̃W���}�G���t�i�L��B���̂��������̉���Ƒ哹�|�l���o�Ė��ӂ������킬����  �}���P�V���̃X�[�N�B�H�[�Ɣ̔������˂�B�����͑@�ۂ̃X�[�N�B�I�T�������͎��a�����肵�Ă�  �}���P�V���B���َq���B���������Ƃɂǂ���������� �����b�R�̃X�[�N�̓C�X�����s�s�̍\���������[���i�����߂��Ⴉ�킢���A��ς������낢�ł����A�����炭���E�ꉟ���������ĔS�苭���ăt�B�W�J�������������b�R���l�̋q���������킵�Ȃ���̏��i�I�тƉ��i���ɕK���Ȃ̂ŁA���܂�ʐ^���c���Ă��Ȃ��̂��c�O�ł��B |

| �� . | |

���̋��ɂ��ĘA�ڂ��Ă���t���[�y�[�p�[�u���������v�Łh�����W�h���o�܂�����B �}�j�A�ȃl�^�ł���ɋP���A��������ȃi�j���̃n�C���x���ҏW�p�ɂЂ�ӂ���I  ���̓��C�^�[�ŎQ���B���̒��V���E�G�̋��́A���z�ƁE���c�܈�ƒ�q����������ł���A�f�U�C���I���G���e�B�b�h�ȋ������\����܂��B����܂ŘA�ڂŃo���o�������Ă��܂������A����͂��Ƃ܂Ƃ߂ēǂ߂�̍قɂȂ��Ă܂��B  �܊p��������Ƃɋ��̘b���ׂ��ƁA����c�̍��X�ؗt�搶�ɉ�ɍs��������B�H���u���V���͐�O�̃A�[�o���f�U�C���̃z�[���������I�v�B���̌���������s�����ۍŋ��`���ȂǁA���낢�닳���Ă��炢�܂����B ���V���̋��ŁA��Ԃ̂��C�ɓ���͋ы��ł��B���͉����ŁA���͕������B�X�^�C���̗ǂ��ƃ��_�j�Y���L�ɔ������ĐF�X���ׂ��Ƃ��닞�s�H�|�@�ۑ�w�̊}����l����̘_���ɂ��ǂ蒅���A�u�C���^�[�i�V���i�����z��v���݂ő��s�̋Z�t�ł������ɓ������Ƃ������z�Ƃ̎d�Ƃł��邱�Ƃ������B1931�N�z�ƃT���H�A�@�Ɠ����N�B����̏��ɎO�Y�E���`�W�����Ă��A�Ɩ��ƕǂ̖͗l�����킹���C���e���A�������Ă�����A�����X�^�C���ړ����Ă邾������Ȃ��F�X�Ƒ������ċ����܂������A�C���^�[�i�V���i�����z����Ĉ�́c�c�B  �ы��B���̓˂�������ɂ̓t�F�X�e�B�o���z�[���ł��B  �z�[���̌����͐���q�������Ƃ���A���đւ��ɂ�����J�o�[���|�����Ă܂����B����͂���ŃJ�b�R�悩�����肵�āB  �߂��ɂ���u�����r���v�i�|���H���X�^�����1931�N�z�j�����đւ��ɂȂ�܂��B������ԍD���Ȍ��z�B���Ԃ̐��ŁB�������������f�ށA�����ƃR�[�i�[���[�N���c�c�킵���I  �u���������v�́A����d�Ԃ̒n���w�ȂǂŖ����Ŕz���Ă܂��B�ҏW�v���_�N�V����140B�̎������ł��ꕔ100�~�Ŕ����邻���ł��B�������������������̂ŁA���x�ǂ����s���Œu�����Ă��炦��Ƃ���T���܂��B |

�ȑO�B�����L�����f���̎ʐ^��T���Ă�������v���o�̃A���o�������n�߂Ă��܂��Ď��E�����Ȃ��Ȃ�B���������Ȃ̂ŏЉ�܂��B �u���E�̎s�ꂩ��v�����́A�J�V���K���ҁi�E�C�O���j�B  �E�l�X�B�H�[�Ɣ̔������˂�B�u���L���B  ������B�~����  �������B���\�{�C�Ŕ������Ǝv����  �����i���B�₩��Ƃ��ʔ����ČZ�����ƒ��ǂ��Ȃ��ăV�V�J�o�u�������Ă������  �V�V�J�o�u�̍ޗ�  �������B�Y�n�����犱���Ԃǂ��̎�ނ����̂������B����������Ă����2�L���������i���킯�j  �i���邨������  ���Ă�������͉��ł������Ă���j�o�U�[���ł��B�ߗׂ̒��̐l���S�������B   �ǂ��܂ł��������Z�Ɠ�Z   �r�s��ƔL�s��  �����肳��  ��r�����[�h  �o�U�[���̋��ɐ݂��Ă��钓�ԏ�i���o�j |

| �� . | |

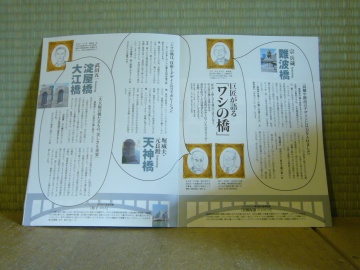

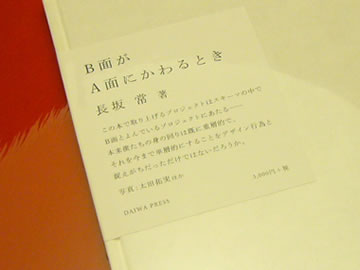

| ����������`�������Ă����������킳���̖{ �uB�ʂ�A�ʂɂ����Ƃ��v���ł��܂����B���z�Ƃ̏�����i�W�ł���Ȃ���A����1�N�́hB�ʁh�ƌĂԃv���W�F�N�g�ɍi�荞��ŏЉ�B�����B  NOW IDeA by UTRECHT�ɁA�o�ŋL�O�p�[�e�B���W���I�[�v�j���O�p�[�e�B�ɂ�����܂��܂����B�������菉�߂čs���܂������A�ƂĂ������Ƃ���ł����B�]������ɂ��Γ����A�X�ܖ����uOpening Party�v�ɂ��悤�Ƃ��l���������ŁA���Њ��s�̏u�Ԃ��݂�ȂŃV�b�J�����킦�܂��B�ʐ^��V��̉Ƌ�Ɩ��Ȃǂ��Љ��G�L�V�r�V������6/14�܂ŊJ�Ò��ł��B  �V�������N���ƍĐ��ł��Ȃ��̂ŁA�W�����ŎB�e�BFLAT TABLE�i�X�L�[�}���z�v��{�Ȃ��ނ炵�イ�ւ��j�̏�A�Ɩ��i�X�L�[�}���z�v��{������j�̉��ŎB���Ă݂܂����B ���g�͎ʐ^�W���ɐ݂����Ȃ�ǂݕ��B���₳��ɂ��A�����ł��Ȃ������ł��Ȃ��v�����Â��Ă܂��B�����̓X�[�v�f�U�C���̔�������ł��B���n�ɔ��̔������̕\�������邱�ƂȂ���A�ʐ^�̌������I�ѕ����������������������̂��B �����ɂ͐R�u�b�N�Z���^�[�ō��g�[�N�C�x���g������Ƃ����\�ł���B |

| �� . | |

| �����_�[�r�[�ł����B������Ƌ������B�ƂĂ��K���ȋC�����ɂȂ�܂����B�n���O�������ǁB ���R�T�O�R�肨�߂łƂ��������܂��B�m�����Ƃ��Ƃ��_�[�r�[�W���b�L�[���B41�ŁB�R��23�N����āB�{���ɂ悩�����Ȃ��B �m������͂ӂ���悤�Ȕh��ȃK�b�c�|�[�Y���A�n�ւ̌��������Ȃ��ŁA�Â��ɐÂ��ɃS�[�����삯�����Ă����B���ꂪ�t�ɂ��̏��������ʂȂ��̂ł��邱�Ƃ���Ă��āA�f��̃����V�[���̂悤�Ɍ��I�ŁA�e���r�̑O�ł������������B�S�[������ɂQ���̖L����납��߂Â��Ă��āA�����炭���߂łƂ��Ɛ��������Ď�������o���āA�n��Ńn�C�^�b�`���Ă��̂ɂ�����Ƃ����B���ꎩ�̂͂悭������i�����ǁA�����Ə��ʂ��t�ȂB�f�T���[�X�ŋ��ق�83�A�s�������������Q��������ŁB���N���������T���ɂ͓���g�b�v�W���b�L�[�Ȃ̂ɁB������Q�����낤�Ƃ��v���ĂĂ��݂܂���ł����B �����Ċ炶�イ�D���炯�̂܂܃E�C�j���O���������āA�D���炯�̔����w�����b�g��E���ŁA10���̊ϋq�Ɍ������Ĕn�ォ��[�X�ƁA�V�������ł������Ȃ��悤�ȗ�����Ă����B�ō��Ɋi�D�悩�����B ���ʎ��ɖ߂��Ă�����A���̏�ɂ����W�ґS�������̂����������ŏj�����Ă����B�݂�ȑ҂��Ă��Ȃ��̑R��ׂ��l���_�[�r�[���l��̂��B�_�[�r�[�W���b�L�[�ɂȂ�Ƃ����̂͌��z�w��܂̂悤�Ȃ��̂����nj��z�w��܂�肳��Ƀn�[�h���������Ǝv���B���N�P�l�����Ȃ�Ȃ��̂ƁA�R�萶���̒Z���ƂŁB �C���^�r���[�ŊJ����ԁA���Ă�Ǝv���Ă��Ȃ������A�M���Ă��Ȃ��Ĕn�Ɏ���Ȃ��Ƃ������A�Ɣn�������Ɏӂ��Ă��̂��i�D�悩�����B�v���Ԃ�̂f�T�����ł��˂ƌ����āA������������500�����i���i���̃��[�X�j�W�҂ɂ͑厖�Ȉꏟ�ł�����A�Ɠ����Ă��̂��i�D�悩�����B�ӂ���ǂ���̈��z�̂Ȃ��A�W�X�Ƃ����ԓx�ɕ��ł͂��邯��ǂ��A�n�Ɛl�ւ̌h�ӂɖ������A�������i�D�����R�����g�������B ���W�����C�A���̎�����19�N�ԃm������̃_�[�r�[���e��҂���т��l�����͂ǂ�Ȃɂ����ꂵ���������낤�A���̃t�@���ɉ߂��Ȃ����������̔����̗��j���m��Ȃ����ł����閾�����������������ς��ł��B�ڍ��L�O�̕����������낢�Ƃ������Ă��݂܂���ł����B ������̔n��͂Ƃ����ƁA�Ȃ�Ɣn��ɂȂ��ĂQ�N�ڂȂ̂��B�܂菉�߂Ď������n���_�[�r�[�n�B�����Ȃ����ĂāA�Q�̉Ă܂Ŕ����肪���Ȃ������n���A�t�H�[�����D�����Ƃ������R�Ŕ������A���̔n���_�[�r�[�n�B�����ʼn�ЋN�����āA200�l�̏]�ƈ��������܂łɐ����������A����Ȓ@���グ�̎В������߂��Ĕn��ɂȂ��āA�ŏ��̔N�Ń_�[�r�[�n�I�[�i�[�B���������̎����傾�B�݂�Ȃ��̖��_���~�����ė~�����Ď��ԂƂ����������ς��g���āA����ł��ꐶ�͂��Ȃ��āA�ꍑ�̍ɑ��ɂȂ������Ƃ����Ƃ������Ă�̂ɁB���̒��ɂ͂킩��ʂ��Ƃ��킩�邱�Ƃ��͂邩�ɑ����B ���ܘb�͓ǎ҂ɕs�l�C�Ȃ̂Łi���Ԃ�j�A���̘b��͖��ɂ������ł������A�����Ă��璷���Ȃ�܂����̂ŁA�����͂���ŏI���܂��B |